「生きて腸まで届く」とは?

「生きて腸まで届く」とは?

プロバイオティクス、プレバイオティクスの違い、

知っておきたい「ポストバイオティクス」とは?

はじめに

ヨーグルトやサプリ売り場でよく目にする言葉──「プロバイオティクス」「生きて腸まで届く乳酸菌」「ビフィズス菌配合」。

気になるけれど、実際には「どんな菌なの?」「生きて腸に届くって本当に意味があるの?」と疑問に思ったことはありませんか。

健康や美容のために「腸活」が注目される今、乳酸菌やビフィズス菌の違い、さらに最近話題の**プレバイオティクス**や**ポストバイオティクス**まで、知っておくとサプリや食品を選ぶ目が一段と養われます。

この記事では、売り場やCMでよく耳にするキーワードを整理しつつ、消費者として「何を基準に選べばいいのか」をわかりやすく解説します。お店の薬剤師の皆さんが読めば、お客様の賢い選択を助けるのに役立つ内容になっています。

プロバイオティクスの基礎を正しく理解する

プロバイオティクスとは?

プロバイオティクスは、世界保健機関(WHO)と国連食糧農業機関(FAO)が2002年に示した定義によれば、

「十分な量を摂取したとき、宿主(人間)に健康上の利益をもたらす生きた微生物」【WHO/FAO 2002】

とされています。

代表的なプロバイオティクスには、**乳酸菌**や**ビフィズス菌**があり、食品やサプリメントに多く利用されています。

腸内には100兆個以上の細菌が存在し、そのバランスは体調や免疫、さらにはメンタルにも影響を及ぼすことが報告されています【Ouwehand 2002】。

■乳酸菌とビフィズス菌の違い

* **乳酸菌**

糖を分解して乳酸をつくる細菌の総称。ヨーグルトや漬物などの発酵食品に多く含まれます。腸内を酸性に保ち、有害菌の増殖を抑制。

* **ビフィズス菌**

大腸に多く存在し、乳酸に加えて酢酸もつくるのが特徴。特に乳児期に多く存在しますが、加齢とともに減少します【厚生労働省 e-ヘルスネット】。

両者は同じ「善玉菌」ですが、働く場所やつくる物質に違いがあるため、相補的に腸内環境を支えています。

詳しくはこちらの記事も参考にしてください。

「生きて腸まで届く」の意味と誤解

「生きて腸まで届く」という表現は、食品やサプリの宣伝でよく見かけます。では、具体的にどういう意味なのでしょうか。

胃酸や胆汁という関門

経口摂取した菌は、まず強酸性の胃液を通過しなければなりません。さらに十二指腸では胆汁酸にさらされます。この過酷な環境を生き延びなければ、大腸に届くことはできません。

菌株や製剤技術による違い

菌株によって耐酸性に差があり、すべての菌が生き残れるわけではありません。胃酸に弱い菌株を腸まで届けるために、胃では溶けず、腸では溶ける腸溶性カプセルなどの製剤技術も開発されています。

死菌にも意味がある

実は、生きた菌だけが役立つわけではありません。近年は「死菌」や「菌がつくり出した成分」にも注目が集まっています。これらが免疫や腸内環境に影響を及ぼすことが分かり、「ポストバイオティクス」という新しい概念として整理されています【Salminen 2019】。

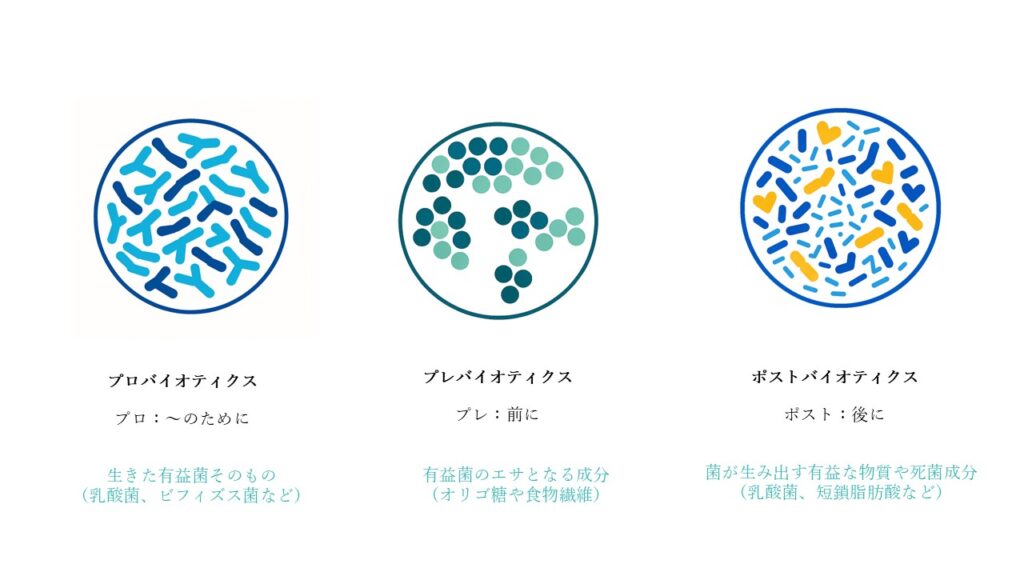

プロ・プレ・ポストバイオティクスの違い

腸内環境の研究は進み、現在は3つの視点で整理されます。

* **プロバイオティクス**

生きた有益菌そのもの(乳酸菌、ビフィズス菌など)【Hill 2014】

* **プレバイオティクス**

有益菌のエサとなる成分(オリゴ糖や食物繊維)【Gibson 2010】

* **ポストバイオティクス**

菌が生み出す有益な物質や死菌成分(乳酸菌、短鎖脂肪酸など)【Salminen 2019】

この3つを組み合わせることで、腸活の効果をより広く、確実に得られる可能性があります。

サプリや食品を選ぶときのチェックポイント

1. **トクホ・機能性表示食品であるか?**

乳酸菌やビフィズス菌にはさまざまな種類があり、機能も異なります。安全性や有効性、配合量について一定以上の根拠がある保健機能食品(特定保健用食品・機能性表示食品)の中から選ぶのが安心です。

2. **自分に必要な機能をもっているか?**

現在、機能性表示食品において販売中の「乳酸菌」は22種類、その機能は細分化すると実に28種類あります(2025年8月現在)。一つの菌株が複数の機能を持つ場合もあります。自分が欲しい機能を持つ商品を選ぶことが大切です。

3. **続けやすさ**

プレ・プロ・ポストバイオティクス問わず、続けることが大切です。無理なく続けられる価格や自分に合った形状(カプセル・錠剤・ヨーグルト・飲料など)やお気に入りの味を選ぶことが大切です。

よくある疑問

Q. 死んでしまった菌は摂っても無意味ですか?

A. 無意味ではありません。死菌や菌が残した成分(ポストバイオティクス)も免疫や腸に作用することが分かってきており、特に死菌を配合した食品は、常温で保存しても菌が機能を失わない利点が注目されています。

Q. どの菌が一番良いのですか?

A. 「万能の菌」はありません。菌株ごとに得意分野があり、自分の目的(整腸、美容、免疫など)に合わせて選ぶのが基本です。安全性・有効性の観点から、特定保健用食品(トクホ)か、機能性表示食品の中から選ぶと安心です。

Q. 薬と一緒に飲んでも大丈夫ですか?

A. 乳酸菌やビフィズス菌は、基本的には医薬品と重篤な相互作用する報告例はありませんが、抗生物質や整腸剤を併用する場合は数時間の間隔をあける方が良いと考えられます。詳しくはメーカーにお問い合わせいただくか、医師または薬剤師に相談してください。

まとめ

* プロバイオティクスは「生きた菌を摂る」ことで腸内環境を整えるアプローチ。

* プレバイオティクス(エサ)、ポストバイオティクス(成果物)も重要で、総合的に腸活を考えることが大切。

* サプリを選ぶときは「トクホ/機能性表示食品か?・必要な機能があるか?・続けやすさ」を基準に。

* 消費者にとっては「理解して選ぶ」ことが安心と効果につながり、販売者にとっては「正しく説明できる」ことが信頼構築につながる。

売り場でよく聞くキーワードを理解すれば、毎日の選択がより賢く、安心できるものになるはずです。

参考文献・出典

1. WHO/FAO. *Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food.* 2002.

2. Ouwehand AC, et al. *Probiotic and other functional microbes: from markets to mechanisms.* Curr Opin Biotechnol. 2002.

3. Hill C, et al. *Consensus on the use of the term probiotic.* Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2014.

4. Gibson GR, et al. *Dietary prebiotics: current status and new definition.* Food Sci Technol Bull Funct Foods. 2010.

5. Salminen S, et al. *Postbiotics – a new term in functional food science?* Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2019.

6. 厚生労働省「e-ヘルスネット」善玉菌・悪玉菌と腸内フローラ

7. 日本乳酸菌学会「乳酸菌とビフィズス菌に関する基礎知識」